- 盛唐の詩人/盛唐四大家の一人。

- 絶句にすぐれた作品を残した天才詩人。

- 「詩仙」と称された豪放、自由奔放な詩風。

流浪の一生

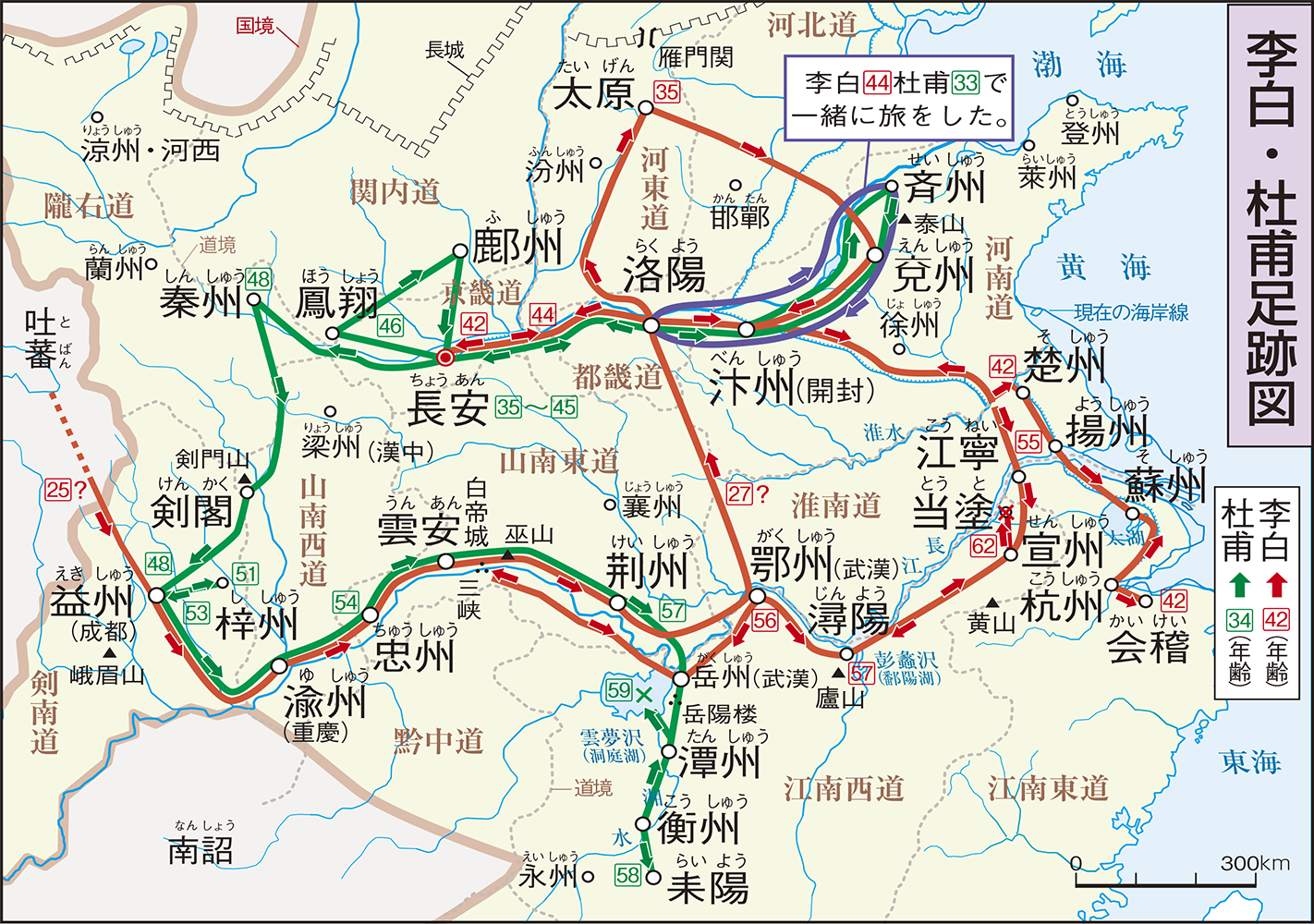

姓は李、名は白、字は太白。出生の際、母が太白星(金星)を夢見たのにちなむ。号は青蓮居士。生地には諸説があり、家系も明確ではないが、西域で生まれ、その後、蜀(四川省)に移った。李白の異国趣味の原点は、その生まれにあるのだろう。若いころは遊俠生活を送り、二十代半ばに蜀を離れ、長安・洛陽などを放浪。長安で宮仕えもしたが追放、安史の乱にも翻弄されて流浪。晩年は当塗(安徽省当塗県)の李陽冰に身を寄せ、そこで病死した。「酒仙」と呼ばれるほどの酒好きで、泥酔して水面に映った月をつかもうとして溺死したという伝説もある。『李太白文集』がある。

詩仙李白

その詩は豪放磊落な性格を反映し、豊かな想像力を発揮した浪漫的なものが多い。漢魏六朝以来の詩を集大成した詩人である。その詩才と豪放な人柄は、「天上の謫仙人(天上界で罪を犯して人間界に流された仙人)」といわれた。瞬間を詠み込む絶句は、彼のために生まれた「天才」の語にふさわしい。律詩の得意な杜甫と対比して、「李絶杜律」といわれる。また、杜甫の「詩聖」に対して、「詩仙」と称された。

長安時代

42歳のとき、長安に出て玄宗に仕えた。職務は宮中の酒宴で詩を詠むことだが、いつもその仕事を忘れて泥酔するため、実際には両脇を支えられながら詩を詠んだらしい。ある日の宴会で、楊貴妃を中傷する詩を作ったとされ、捕らえられた。しかし、その才能を惜しむ玄宗により死刑を免れ、長安からの追放という処罰を下された。

道教へのあこがれ

生まれつき文学的才能に富んでいた李白は、内容的に堅苦しい儒教の書物よりも、そこから逸脱した多様な書物に読みふけった。なかでも、老子や荘子の道家思想、その延長線上にある道教の神仙思想に興味をもった。その詩には道家や神仙へのあこがれを詠んだものが多く、常識を超えた自由奔放な詩風の基盤となっている。杜甫がその教養の基礎を儒教に求め、その詩風も荘厳な構成美にあったのに対して、李白の詩風は大胆な発想と自由な空間にあった。この思想のちがいこそが、二人の好対照の出発点だろう。

杜甫を詠む

七四四年、長安を追われた李白は杜甫と会い、斉魯地方(山東省一帯)をともに旅した。都をめざす杜甫と別れた一年後、李白は杜甫を詠む。よほど杜甫が気に入ったのだろう。だが二人が再会することは、その後なかった。

沙丘城下にて杜甫に寄す

我の来たるは 竟に何事ぞ

高臥す 沙丘の城に

城辺には 古樹有り

日夕 秋声連なる

魯の酒は 酔ふ可からず

斉の歌は 空しく復た情

君を思へば 汶水の若く

浩蕩 南征に寄す

沙丘城下から杜甫に思いを寄せる

こんな所で、いったいおれは何をやっているんだろう

毎日沙丘城下で何もすることがない

沙丘城のまわりには古来変わらぬ木々が茂り

夕方の風には、知らぬ間にもう秋の気配

酒好きのおれには、魯酒は薄くて酔えない

つまらなすぎて斉歌も気持ちを弾ませてはくれない

君がいてくれたら、その思いが大河のようにわき上がる

この思いが汶水にのって、南下して君に届けばなあ

一言メモ

李白には「内に贈る」という有名な詩がある。詩の内容は、いつも酒で苦労させている妻をねぎらったもの。